こんにちは。

元美術教師のうさぎ先生です。

「美術の作品って製作?制作?どっちですか?」

ある日、学級日誌を書いている生徒から質問された漢字が「せいさく」です。

わたしは美術の授業プリントや板書で「制作」を使用しているのですが、家庭科の先生は「製作」を使っていたのだとか。

「あれ?美術は制作で家庭科は製作??」と、その子は気付いたというわけです。

たしかに美術の授業では普段から「制作」を使用しているけれど…そもそも何が違うんだっけ?と、その場ではうまく説明できなかったのです。

わたしなりに制作と製作の使い分けの根拠について後から調べたので、ここではその内容を備忘録として残しておくことにしました。

現役の先生にも役立つと思うので、ぜひ最後までご覧くださいね。

制作と製作の意味の違い

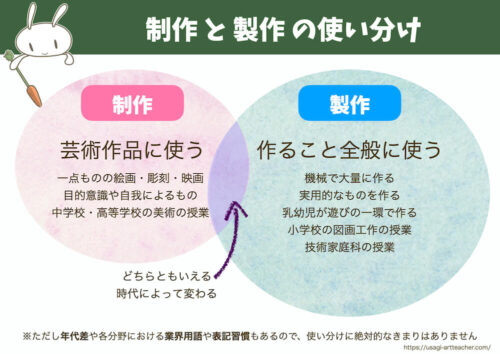

「制作」と「製作」の違いを図解してみました。

学校現場での活用例を挙げながら、それぞれの言葉の意味を詳しく解説していきますね。

「制作」の使い方

「制作」の意味

「制作」は芸術作品・創作活動・自分の想像の世界を作るといった場合におもに使われます。

作り上げたものに強い意味合いや作者の自我が込められているような、「作品」と呼びたくなるものに使われるイメージがあります。

「制」の漢字の意味

「制作」は制限・規制・制圧の制ですが、漢字自体の持つ意味として「制」には形を作り整える・さだめる・おきて・おさえる・意のままにするなどがあります。

制作には作り整えることはもちろん、制覇や制圧のような意のままにする(自分が思うように作る)ことも意味として込められているように思います。

「制作」の使用例

「制作」が使われるのはこんな場面です。

- 美術の進級制作

- 制作過程

- 映画の制作陣

- YouTube動画制作

音楽など、実体を伴わないものにも使用します。

「製作」の使い方

「製作」の意味

「製作」は工業製品・衣服の仕立て・作業といった場合におもに使われます。

「製作」だと「作品」というよりは「商品・製品」というイメージが強く、「制作」と比べると意味が広いようにも思います。

学校現場の話とは少し離れますが、「製作」にはプロデュースすることや資金を調達することもニュアンスとして含むそうで、たとえば直接的に(アーティストとして)制作しなくても、スポンサーなどで番組製作委員会に入っている企業がありますよね。

「製」の漢字の意味

「製作」は製図・官製ハガキ・剥製の製ですが、漢字自体の持つ意味として「製」には物をこしらえる・つくるなどがあります。

他にも製品・製菓・燻製など、作ること全般に広く使われている漢字です。

「製作」の使用例

「製作」が使われるのはこんな場面です。

- 日立製作所

- 小ロット製作

- 日曜大工で棚を製作した

- 「△△さんが制作したイラストをもとに、アクリルキーホルダーを製作して発売する」

図工は制作と製作のどちらを使う?

小学校の図画工作の授業では「製作」を用います。

小学校学習指導要領・図画工作科には「製作」で掲載されていますよ。

子どものお絵描きだって立派なクリエイティブなんだから「制作」でもいいのでは?という意見もあるそうですが、図画工作には砂遊びや新聞遊びなども含んでいること、中学校の技術分野の基礎を担っている部分もあることから、広く作ることを表す「製作」のほうが適切だという考えが一般的なようです。

たとえば「卒業共同制作」のように

意図を含む特別な作品!という場合には

「制作」が使用されることもあります

ちなみに「制作」「製作」の漢字を学習する学年はこちらです。

- 制→小学5年生

- 製→小学5年生

- 作→小学2年生

制も製も同じ5年生で習うんですね!

図工の授業では「作品を製作する」っていうちょっと珍しい表記になるのかなと思いましたが、そもそも制も製も5年生まで習わない漢字なので、児童とのやりとりの中では「せいさく」という表現自体をあまり使わないのかもしれません。

保育園や幼稚園は制作と製作のどちらを使う?

幼児教育や保育現場では「製作」が使われます。

幼稚園教育要領や保育所保育指針にも「製作」で掲載されていて、「製作遊び」「季節の製作を飾る」「製作物を来週返却します」といった形で使われますよ。

子どもたちが季節に合わせて絵の具で描いたり、ハサミの練習をしたり、折り紙で遊んだりしますよね。

こちらも小学校と同じく、子どものお絵描きだって立派なクリエイティブなんだから「制作」でもいいのでは?という意見もあるようですが、ある程度のお手本があったり用意された活動であったりすること、手を動かす練習の意味合いが強いことからやはり広く作ることを表す「製作」のほうが適切だという考えが一般的なようです。

これには地域性もあるようで、

西日本では「制作」を使う園も

多いのだとか…!

勤務する園の方針に合わせて

使い分けるのが無難かも。

ハンドメイドでは制作と製作のどちらを使う?

ハンドメイド作品ではどちらを使うべきでしょうか。

これは作るものによって「制作」「製作」を使い分けて考えると、しっくりくるんですよね。

ハンドメイドの中でも「一点もの」に近い存在であれば「制作」を、同じものを何度も複数作ることができる場合は「製作」が使われることが多いです。

そのものの印象として、

作品だと思う→制作

製品だと思う→製作

という使い分けをすると

馴染みがよさそうですね

他にもプロデュース的な意味合いで使う場合や仕事自体を指す場合には「製作」を使うことがあります。

たとえば衣装に関しては、一点ものの作品として扱うのであれば「制作」、舞台衣装やコスプレ衣装など複数人で分業で作るものや何度も作るものであれば「衣装製作担当」のように「製作」が使われやすいです。

中学校の美術も、以前は「製作」が使われていた!

日本文教出版HPに奥村高明さんの「よくある質問~「製作」と「制作」」というコラムが掲載されていて、とても興味深く読ませていただきました。

中学校・高等学校の美術で「制作」を使い始めるようになったのはなんと平成元年改訂からで、それまでは中高でも「製作」が用いられていたんだそうですよ。

教育課程における美術の授業の必要性を訴える際に、明確な目的意識や自我、芸術的な意味などが含まれる「制作」を使い始めたのだとか。

美術の「制作」にそんな歴史があったことも面白いですが、昭和が平成に変わるような時代から「美術の授業の必要性」について話し合われていたことも、なんというか今と変わらないんだなって思いました…苦笑

おわりに

今回は「制作」と「製作」について、漢字の意味や活用例を挙げながら違いを詳しくご紹介しました。

本記事のまとめを残しておきますね。

「制作」は芸術的な事柄で使われやすく、「製作」は広く作ること全般に使われると言えそうです。

ただし年代差や各分野における業界用語や表記習慣もあるので、使い分けに絶対的なきまりはありませんし、たとえば「“製”だから芸術ではない」と言い切ってしまうのは少々乱暴ですね。

こういうややこしさを回避するために

「衣装クリエイター」のように

横文字を使う人が多い気もします

プリント作成や板書に使う漢字の使い分けについて困っている先生方にとって、この記事が少しでも参考になると嬉しいです。

コメント