こんにちは。

元美術教師のうさぎ先生です。

美術の教科書や資料集におけるユニバーサルデザインの例示としては、生活必需品がピックアップされることが多いです。

もし子どもたちにとって身近な存在である玩具やゲームの事例を授業の中に取り入れることができたら興味を持つ生徒が増えそうですし、デザインの授業がもっと楽しい雰囲気になりそうですよね。

でも、玩具やゲームといった生活用品以外に施された配慮や工夫が取り上げられることは少なく、実際のところあまり広くは知られていないようです。

そこで今回の記事ではおもちゃのユニバーサルデザインである共遊玩具や色覚多様性を意識したテレビゲームソフトについて、工夫のポイントと具体例をご紹介することにしました。

- ユニバーサルデザインについて知りたい

- おもちゃやゲームのユニバーサルデザインについて知りたい

- 共遊玩具というジャンルについて知りたい

- 色覚多様性への配慮について知りたい

- 生徒にとって身近なものを授業で例示したい

こんな先生方におすすめですし、ユニバーサルデザインに関して調べ学習をしている生徒さんにも役立つ内容になっているかと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。

ユニバーサルデザインについて

いつから始まった?

ユニバーサルデザインという概念は、アメリカのノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンターのロナルド・メイス博士により、1985年に提唱されました。

universal designの頭文字をとってUDと表記されることもあります。

ユニバーサルデザインの7原則

ノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンターによると、ユニバーサルデザインの7原則は以下の通りに定められています。

- どんな人でも公平に使えること

- 使う上での柔軟性・自由度があること

- 使い方が単純で分かりやすいこと

- 必要な情報が明確にすぐに分かること

- 安全でミスや危険につながらないこと

- 身体への過度な負担を必要としないこと

- 使いやすい広さや大きさがあること

SDGsに通ずるところも

ユニバーサルデザインの「出来ない人を無くす」「多くの人が使えるようにする」という考え方は、近年注目されているSDGsの「誰も取り残さない」「人々に保健と福祉を」「質の高い教育をみんなに」に近い概念であると言われています。

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

ユニバーサルデザインって、少し前までは身体障害を抱える人や高齢者のための製品として紹介されることが多かったように思います。

美術の教科書や資料集で掲載されている製品としても、シャンプーボトルのギザギザや軽い力で切れるはさみなどが例示されています。

限られた授業時間の中では、その方が明快で分かりやすいというのは確かなことです。

それゆえなのか「ユニバーサルデザイン=障害者のための特別なもの」と誤解している人も少なからずいらっしゃるようで、おそらくバリアフリーと混同してしまっているんじゃないかなと思います。

- バリアフリー…障害者・高齢者を主な対象として、生活の支障となるものを除去していくことを目的とした考え方

- ユニバーサルデザイン…年齢や性別、文化や国籍、能力などの違いに関わらず多くの人が使えることを目的としたデザイン

バリアフリーなデザインは、ユニバーサルデザインの中に含まれているとも言えるんですよね。

また、バリア(障壁)を後から取り除こうというバリアフリーの考え方と比べると、ユニバーサルデザインははじめからすべての人に使いやすいようにデザインしようと考えている点でも違いがあります。

共遊玩具について

共遊玩具とは?

「共遊玩具」は目または耳の不自由な子どもたちにも楽しく遊べるおもちゃ、あるいは、目や耳の不自由な保護者にも扱いやすいと認められているおもちゃのことです。

おもちゃというと子どもだけが遊ぶイメージがあるかもしれませんが、たとえば「耳が聞こえないママが、耳が聞こえる子どもと共に遊ぶ」といった場合にも役立つのがこの共遊玩具なんですよね。

共遊玩具はいつからあるの?

日本玩具協会に対して保護者や特別支援学校の先生から「市販の玩具には、目や耳に障害のある子供が楽しめる玩具が少ない」との声が多く寄せられ、1990年(平成2年)3月に現在の「共遊玩具推進部会」の前身である「『小さな凸』実行委員会」が設けられました。

この取り組みに賛同した複数のおもちゃ会社の協力で活動が推進される中で、タカラトミーが共遊玩具のコンセプトを提唱したのだそうです。

そもそも「共遊玩具」の考え方の始まりは、タカラトミー(の前身企業であるトミー)の創業者である富山栄市郎氏(1903-1978)による「誰もが楽しめるおもちゃづくり」という意思だと言われているんですよね。

「特別な人向け・障害者向けおもちゃ」ではなく「障害のある子もない子も一緒に遊べるおもちゃ」であるところに共遊のポイントがあり、まさにおもちゃ界のユニバーサルデザインの先駆けだと言えますね。

これが「共遊玩具」の歴史のスタートです。

公式 共遊玩具推進事業|一般社団法人 日本玩具協会

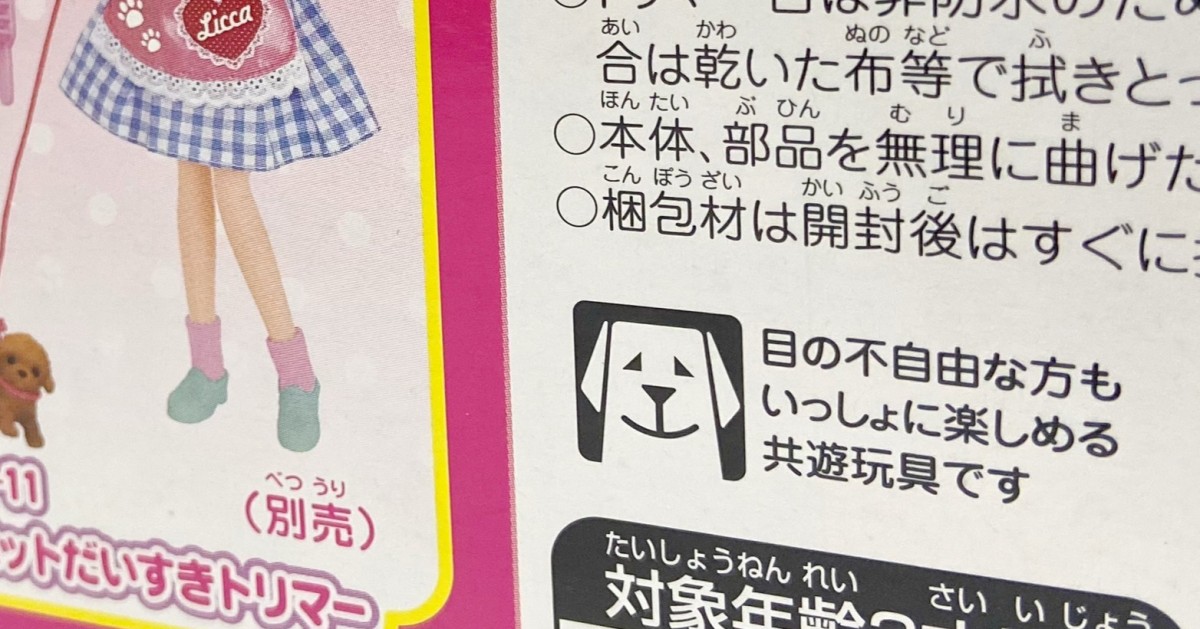

盲導犬マーク・うさぎマーク

共遊玩具として日本玩具協会から認定されたおもちゃのパッケージには「盲導犬マーク」や「うさぎマーク」が表示されています。

「盲導犬マーク」であれば目の不自由な人とも一緒に遊びやすい工夫が、「うさぎマーク」であれば耳の不自由な人とも一緒に遊びやすい工夫があることが認められているという証のマークなんですね。

工夫や配慮の例

- スイッチ・コマ・カードの大きさや形の違いがはっきりしている

- おもちゃの文字に合わせて凸凹や点字シールがついている

- 音声・移動音・文字の読み上げなどのリアクションがある

- 電源の消し忘れ防止のオートパワーオフ機能がついている

- ボリュームの強弱が調整できる

- 光・振動・動きなどのリアクションがある

- おもちゃが出す言葉や音声を文字で表示する

- 電源の消し忘れ防止のオートパワーオフ機能がついている

共通の配慮として、電源のオートパワーオフ機能が挙げられています。

オートパワーオフ機能がついたおもちゃは近年多くありますが、なるほど言われてみれば「見て確認」や「聞いて確認」が出来ない人にとっては大事な機能なんですね。

盲導犬マーク・うさぎマークの

表示がないおもちゃであっても、

上記のような工夫が施されている

おもちゃが増えていますよ。

おもちゃ大賞にも「共遊玩具」部門が登場

2008年から毎年「東京おもちゃショー」で日本玩具協会が主催して発表される「日本おもちゃ大賞」では、開催当初から「共遊玩具部門」が設立されています。

初代の共遊玩具部門大賞は、「おみせでおかいものおしゃべりいっぱいアンパンマンレジスター」というお買い物のおもちゃだったそうです。

近年ではSDGsの流れもあり、多くのメーカーが共遊玩具開発に積極的に取り組むようになっていると言われています。

その他の障害については?

こちらのニュース記事によると、日本玩具協会が認定する共遊玩具は今のところは「目あるいは耳の不自由な子ども」に配慮されたもので、ほかの障害の子どもたちはその範囲には入っていないとのことでした。

タカラトミーでは新しい共遊の発想について、これからも積極的に取り組んでいくそうです。

共遊玩具の具体例

日本おもちゃ大賞・共遊玩具部門の歴代大賞受賞おもちゃを例に

共遊玩具について分かったところで、共遊玩具の具体例として、日本おもちゃ大賞・共遊玩具部門で大賞を受賞した歴代のおもちゃについてご紹介していきます。

受賞しているおもちゃはいずれも「特別なおもちゃ」「派手なギミックがあるおもちゃ」というよりは、さりげない配慮が大きく効いているっていう感じなんですよね。

実は、前述した日本玩具協会の「共遊玩具推進部会」の前身「『小さな凸』実行委員会」の名にある『小さな凸』というのは、スイッチの「ON」側につける小さな凸表示が由来です。

この小さな凸があるだけでスイッチの「ON」がどちら側なのか分かり、目が見えなくても遊びやすくなるのです。

派手さのない小さな凸が持つ効果は大きいんですよね。

大賞に選ばれたおもちゃの工夫点を見ると、こういった配慮がないと目が見えない・耳が見えない人とは一緒に遊びにくくなってしまうんだと分かりますし、「障害のある子もない子も一緒に遊べるおもちゃ」が共遊玩具のコンセプトになっていることがよく伝わってきますよ。

遊んだことある!家にある!

共遊玩具なの、知らなかった!

という人も多いかもしれませんね

2023年「なおしてあげる!こねこのおいしゃさん」(セガトイズ)

2023年に大賞を受賞したのは、子猫の病気を治してあげられるおもちゃです。

かわいいこのねこちゃん、なんと30秒に一回病気になるそうです…!

自分より幼いものをお世話してあげたいという「子ども達のお世話願望」を叶えるおもちゃはいくつもありますが、このねこちゃんの場合は頬の光や振動、「たべしゅぎた!」などのおしゃべりを参考に診察し、注射器やミルクで治療することができます。

- 患者である猫の振動や光のパターンが多く、耳が聞こえなくても診察や治療ができる

- 患者である猫のおしゃべりのパターンが多く、目が見えなくても診察や治療ができる

- 病気モードだけでなく元気モードもあるので、子どもが飽きずに長い時間遊べる

2022年「アンパンマン 光るドレミファ♪マジカルボンゴ」(アガツマ)

2022年に大賞を受賞したのは、アンパンマンの楽器のおもちゃです。

アンパンマン・ばいきんまん・ドキンちゃんのレリーフになった3つの打面は、メロディにあわせて7色に光ります。目でも耳でも楽しめますよね。

- ボタンの形状や操作時の音を工夫し、目が見えなくても直感的に操作できる

- 打面のキャラクターはレリーフ状になっており、手で触れることで形がわかる

- 鍵盤のタッチパネル部に貼ることのできる点字シートを無償で配布している

2021年「ルービックキューブ UD」(メガハウス)

2021年に大賞を受賞したのは、立体パズルのおもちゃです。

1980年に発売された世界中で定番のおもちゃがUDバージョンになって新発売したんですね。

色の違いに加えて凸凹の違いがついているので、触覚でも遊ぶことができます。

- ドットや四角などわかりやすい凸凹モチーフがあり、目が見えなくても直感的に操作できる

- 各面はシールではなくプレート埋め込みの形状なので、耐久性がよい

- 58mm四方と扱いやすいサイズなので、握力が弱い人や子どもでもスムーズに回転させることができる

2020年 中止

2020年は新型コロナウイルスの影響で、日本おもちゃ大賞が中止になりました。

2019年「ねぇアンパンマン!はじめてのおしゃべりDX」(アガツマ)

2019年に大賞を受賞したのは、アンパンマンの大きなぬいぐるみのおもちゃです。

言葉を覚え始めの子どもを対象にしていて、クイズや会話を楽しめる他、アンパンマンにタッチしたり向きを変えたりすることでも楽しめるんですね。

- おしゃべりとふれあいの2つのモードがある

- 音声認識力に優れ、見えない場所からの呼びかけにも反応できる

- 肌触りがよく、タッチのためのエリアが広く触りやすい

2018年「トミカ4D」(タカラトミー)

2018年に大賞を受賞したのは、車のおもちゃです。

1970年発売のお馴染みのトミカですが、押し込むと本当にエンジン音が鳴り、車ならではの振動を楽しめるよさがあります。

- ブルブル震えるエンジンで、アイドリングの鼓動を感じることができる

- 車体を押し込んだ時と手ころがしの時で音や振動を変化させている

- 手で持った時の満足感があり、目の見えない子どもたちも臨場感のある手ころがし遊びを存分に味わえる

ちなみに「4D」の由来は「“車の立体図鑑”(3D)とも言えるトミカに“体感”を加える」だそうです。

色覚多様性に配慮があるゲーム

そしてここからは、「色覚多様性」への配慮がなされたゲームソフトについてご紹介していきます。

ぷよぷよ(セガ)

『ぷよぷよ』は、赤や黄色などのカラフルな「ぷよ」を操作して遊ぶパズルゲームです。

色でしかぷよの違いが判別できないことから、1991年のリリース当時より、いわゆる“色弱”、“色盲”と呼ばれていた色覚異常者にとって通常プレイが極めて困難なゲームとしても有名でした。

いわばユニバーサルデザインとは真逆の存在だったんですよね。

そんな『ぷよぷよ』に、2020年9月の大型無料アップデートで色の強さ調整や形状での判別を可能にする「色ちょうせい」機能が導入されたのです。

『ぷよぷよeスポーツ』、『ぷよぷよテトリス2』が導入した「色ちょうせい」機能は、CUDO(カラーユニバーサルデザイン機構)の監修を受ける形で開発が進められました。

「1型2色覚」「2型2色覚」「3型2色覚」の3色覚に対応し、色の強さの調整機能や形状そのものを追加することで、色覚多様性に対応した色覚異常者に優しいゲームに生まれ変わったんですよね。

わたしはSwitchの『ぷよぷよテトリス2』を持っているので、「おぷしょん」の画面を見てみました。

ぷよの色だけじゃなく、背景も含めた画面全体の色が調整されます。

『ぷよテト2』は1つのソフトでテトリスも遊べるのですが、テトリスの色はゲームボーイ版みたいな感じで白黒テクスチャになるんですね。

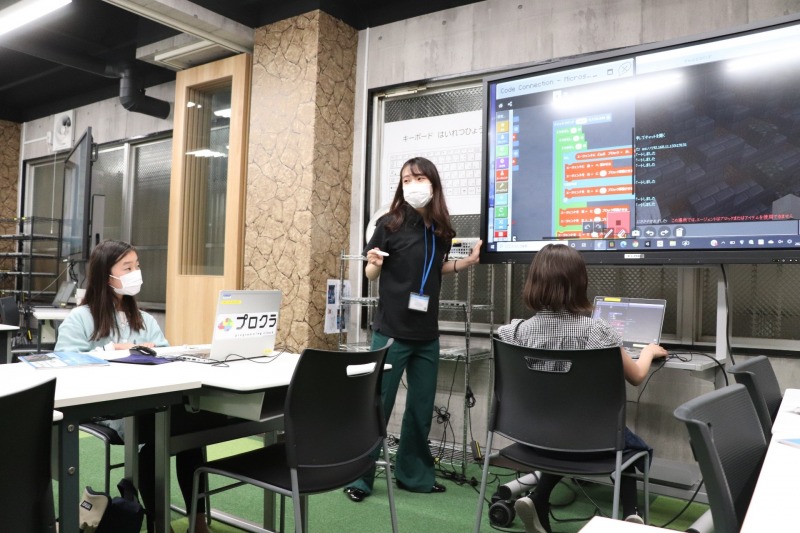

最近では『ぷよぷよプログラミング』というプログラミング教材も登場し、ぷよぷよは教育現場からも再注目されています。

Minecraft(Mojang)

『Minecraft(マインクラフト)』は、サバイバル生活を楽しんだり自由にブロックを配置して建築などを作ったりするゲームで、世界で最も売れたゲームソフトとしても有名です。

『マイクラ』は色や形が異なるブロックを積み上げて自由に造形する遊びが醍醐味であるゲームなのですが、この「鉱石」というブロックについては従来は色のみが異なっていて、形(テクスチャ・模様)は同じだったんですよね。

つまりプレイヤーの色覚によっては、ブロックの判別はほぼ不可能であったということになります。

2021年6月の大型無料アップデートで「金」「ラピスラズリ」など鉱石ブロックの種類ごとに、異なるテクスチャが割り当てられたことで、色覚以外でも区別がつくようになったんですね。

こちらも『ぷよぷよ』同様、プログラミング教材として教育現場からの注目度が高いゲームです。

誰でも遊べるゲームに

『ぷよぷよ』も『マイクラ』も学校や学習にまつわる現場と関わりが大きいゲームであるからこそ、かつての「遊びたい人だけが遊べばいい」という状態とは異なりますよね。

色覚多様性への対応に前向きなゲームだからこそ、教育現場で積極的に扱われているとも言えるかもしれません。先生たちも安心して取り入れられますよね。

最近はインクを使って遊ぶゲームソフト『スプラトゥーン3』にアップデートがあり新たな色覚サポートが加わったことが話題になっていましたが、もう一歩進んだサポートを望む声もあるそうです。

背景の色と紛らわしいとか、色覚のタイプによっては効果が薄いとか…。

「みんなで遊ぶ」ことのハードルは

なかなか高いようですが…

こういった努力を惜しまないゲームには

好感が持てますよね。頑張ってほしい!

おわりに

今回の記事では、美術の授業で使えるユニバーサルデザインなおもちゃやゲームについて、配慮のポイントと共に具体例をご紹介しました。

生活必需品系とはまた一味違った、「他人と一緒に遊びを楽しみたい」という気持ちを叶えてくれる製品がたくさんありましたよね。

共遊玩具というジャンルについては近年ずいぶん浸透してきているものの、さりげない配慮も多いので、これまではなかなかよさに気付けていなかったという人も多いことでしょう。

さまざまな事例から、ちょっとした凸凹や色の調整といった一見すると派手ではない小さな工夫が大きな効果を生みだすことができるということを知っていただけたかと思います。

おもちゃやゲームのユニバーサルデザインについて知りたい人にとって、この記事が少しでも参考になると嬉しいです。

なお、別の記事では文具や食品に関するユニバーサルデザインについてご紹介していますので、よろしければあわせてご覧くださいね。

コメント