こんにちは。

元美術教師のうさぎ先生です。

今回のテーマは「保護者と電話でコミュニケーションをとりやすくするためのテクニック」です。

わたし自身、実は教員になるまで電話が苦手だったのですが、今回ご紹介するテクニックを意識することで思ったように会話ができるようになりました。

- 新任教員の人

- 初めて担任や副担任を持つ人

- 初めて女子校に勤める人

- 保護者との関係性づくりに悩んでいる人

- 電話で話をするのが苦手な人

こんな方におすすめです。

わたし自身が新任の頃…

このテクニックを意識するまでは

保護者の方に色々と不安な思いを

させてしまうこともありました…

「あ。この担任なら安心できるかも」「うちの子に寄り添ってくれるかも」と思ってもらえないままスタートしてしまうと、その後の歯車がうまく噛み合わず、ほんの些細なことでも誤解が生じて人間関係の大きなトラブルにつながりかねないんですよね。

逆に言うといいスタートを切ることができれば、20代の担任であっても保護者や生徒から頼られる存在になることができますよ。ぜひ最後までご覧くださいね。

こんな学校に勤めていました

- 美術教師(常勤講師2年、専任教諭6年)

- 20代女性

- 私立の中高一貫女子校の中等部

- 担任学年は3年間持ち上がり

- 一クラス3〜40人 × 5〜7クラス

- 生徒一人ひとりの個性を伸ばす校風

- 教師には手厚く丁寧な対応が求められる

わたしは8年間でいろいろな生徒と関わりを持たせてもらいましたが、美術という教科特性や女子校における年齢の近い女性教師ということもあってか心が敏感すぎる子や言葉によるコミュニケーションが苦手な子、そしてその保護者が悩みを打ち明けてくれる場面も多く、勤務年数の割には多くの経験を積ませてもらえたように思います。

校風や生徒によって当然相性がありますし、先生によっても向いている方法というのは一人ひとり異なると思いますが、わたしの工夫や苦労が一つの例としてどなたかの参考になれば幸いです。

なおプロフィールにも明記している通り生徒や先生の特定を望むブログではありませんので、一部情報を置き換えて記載する場合があります。

担任から家庭連絡が必要なのは、どんな時?

中学校の担任が家庭連絡を入れるのはこんな時です。

- ケガや発熱など体調不良

- 子どもが持参した書類に不備がある

- 忘れ物や未提出物が多い

- 進路や成績に不安がある

- 人間関係のトラブルがある

- 下校時間が遅くなる

ざっくりくくると子どもに何かアクシデントがあった時ということになりますね。

電話は、直接会わなくても会話でコミュニケーションを取ることができる便利なツールです。

ただ、先生からはその子のためを思っての連絡であったとしても、「小学校では子どもを叱る電話しかもらわなかった」などのマイナスな経験から、学校からの着信を見ると必要以上に不安になってしまう・緊張してしまうという保護者の方もいらっしゃるようです。

そもそも、子どもが小学生の頃に嫌な経験があったり保護者自身の幼少期に嫌な思い出があったりして、実は教師という存在そのものにトラウマを持つ保護者も少なくないんですよね;;

この電話という便利なツールをちゃんと便利に使っていくために、初めての電話で信頼関係のきっかけを掴んでおきたいところです。

電話を、「緊張する怖い物」から

「コミュニケーションを取るための

便利な物」にしたいのです◎

1学期のうちにクラス全員に電話

わたしの勤務校では慣習として、よく家庭に電話をかける学校でしたし、逆に保護者から学校への電話も多いほうだったと思います。

私学ということで家庭訪問もなく、授業参観にも遠方でなかなか来校できない保護者の方も多かったので、電話が重要なコミュニケーションツールだったんですよね。

クラスのほとんどのご家庭と、1学期のうち(夏休みに入るまで)に一度は電話でお話ししていましたよ。

まだまだ生徒本人とも保護者とも関係性が出来ていない時期ですからこちらも緊張するのですが、初めての電話ではなるべく保護者の不安を取り除き、これから先に電話でいつでも相談や報告をし合える雰囲気にしたいのです。

そこでわたしが重視していたのが、「ほめる」や「心配する」という気持ちをしっかり言葉で伝えるということです。

保護者への電話で信頼関係を作る5つのテクニック

こんなことに気をつけると、信頼関係をうまく作っていきやすいですよ。

- 日時や会話内容のメモを残しておく

- 初めての保健室利用や欠席の際に連絡する

- 「ほめるひとこと」を付け加える

- トラブルや怒りは「心配」に変換して話す

- 初めての電話を「謝罪」にしない

一つずつ詳しく見ていきますね。

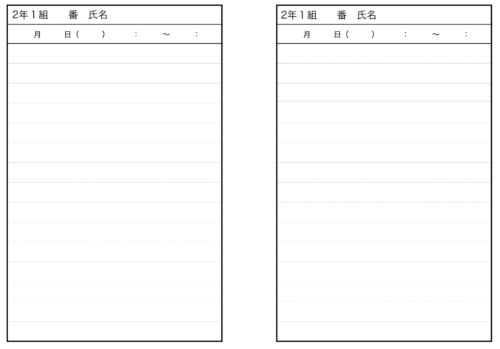

①日時や会話内容のメモを残しておく

何月何日の何時から何時に、誰(父親、祖母、など)とどんな会話をしたのか、そしてどんな返事をしたのかというメモを取るようにしていました。

たとえば10時に母親から相談を受けた後に、昼休みに本人から話を聞いて、その後17時に電話をかけたけど母親は不在でお兄ちゃんが出て、19時に母親に報告した…という感じで、同じ日に複数回コミュニケーションを取る場合もあります。

情報の前後関係が分かった方がいいんですよね。

人間関係のトラブルに関する話だと特に、どのタイミングで会話をしたのかによって、状況が結構変わってくる場合があります。

昨日までの話を午前中に聞いた時はAちゃんムカつくって言ってたけど、昼休みを挟んで今度はBちゃんに嫌なことをされてAちゃんは庇ってくれて、など…。

登場人物を間違えないためにも、メモを取りながら話を進めたほうがいいです。

メモを取りながら喋るって

最初はなかなか大変だったけど…

家族や友人との通話で練習するのも

アリだと思います!

慣れるとできるようになります!

あとは特定の家族との関係性がうまくいっていない子もいるので、「おうちの人から電話で○○って言ってたよ」という時に、発言者が誰なのかが重要になってくる場合があります。

毎日いろんなご家庭と電話対応をする中で、「あの話ってお父さんが言ってたんだっけ、お母さんだっけ…」と忘れてしまうこともあると思います。メモに残しておけば安心です。

父親から早退するように

電話連絡が来ていたけど、

実は離婚調停中で…とか…

いろいろあるものです…

わたしは自分用にテンプレートを印刷したメモ用紙を作っていました。

B5サイズの裏紙(印刷ミスのプリントなどの裏)に印刷すると、B6×2枚になります。

学期始めに大量に印刷していました。

こんな感じで使います。

テンプレと言っても単純なメモ用紙なんですけど、紙をパッと見て電話のメモだと瞬時に判断ができるので形が揃っているっていうのも意外といいんですよね。

電話そのものに緊張しちゃう人は、

台本とまではいかないけど…

話したい内容をメモ用紙に書いてから

電話をかけるのもおすすめです◎

②初めての保健室利用や欠席の際に連絡する

これは3年間ずっとは必要ないと思いますが、中1の1学期だけはなるべく連絡しておくといいです。

今日の昼休みに、頭痛で保健室に行ったようです。

微熱とのことで早退するほどではなかったのですが、新学期で疲れが出る時期でもあるので心配で、念のためご報告を…と思いましてご連絡させていただきました。

電話する時間帯によっては、先手を打って「ご帰宅後にご様子みてあげてくださいね」になりますし、帰宅していそうな時間であれば「おうちでのご様子どうですか」になります。

帰宅後にもっと体調や傷が悪化するかもしれませんし、たとえば「保健室で寝かしてくれなかった」「保健室で使われたアルコール消毒が合わなかった」と家で不満を話すかもしれません。

「入学時の問診票には書かなかったんですが、実は生理痛がひどくて…」「先生には自分で転んだと話したそうですが、実はクラスの△△ちゃんに押されて転んだのだと言っています」という新情報が得られる場合も案外あります。

後の項目にも出てきますが、とにかく子どもを心配しているという気持ちを保護者と共有したいのです。

そして「この先生になら、いろいろ話せそう」って思ってもらいたいんですよね。

意外と保護者のほうから、「わざわざ電話するほどでもないと思ってたんですけど、そういえばこんなことが気になっていて…」と話を広げてもらえる場合もありますよ。

保健室以外にも、初めて欠席した時も「ご様子いかがですか?」と電話してみるといいと思います。

成績不振や謝罪などの悪いお知らせを「初めての通話」にしないためにも、おすすめのタイミングですよ。(もちろん欠席や保健室利用がなく、健康な方がいいですけどね)

③「ほめるひとこと」を付け加える

「ほめる」は、それだけのために電話をするというよりは、別の用事にあわせて自然にほめます。

今日は当番でもないのに、教室掃除をお手伝いしてくれたんですよ。とっても助かりました!

あ、ところで先日の書類なんですけれど、実は印鑑が必要な部分に不足がありまして…ご面倒をおかけしますが再提出を…

国語係さんなんですけど、今日はノート回収をしながら、クラスの子の名前を覚えようと一生懸命がんばっていましたよ。

そうそう、今日は体育の時間に転んでしまったみたいで、保健室に行っています。大きな傷ではありませんが、おうちでもご様子を見ていただけたら…

「入学早々、うちの子のことを気にかけてくれているんだな」「一人ひとりの様子を見てくれているんだな」と感じて、保護者としては悪い気はしないですよね。

このテクニックを使うには、担任として一人ひとりの日々の様子をしっかり観察しておく必要があります。

と言っても、別に電話をするためだけに観察するわけではなくて、スムーズな学級運営をしようと思うとおのずと必要になってくる行動なんですけれどね。

「あなたのお子さんのためを思っているよ・見ているよ」という気持ちは、言わないとなかなか伝わらない場合も多いのです。

日々の様子を見てるよ、気にしているよっていうことをしっかりと言葉で伝えることが、保護者の方からの安心や信頼につながりますよ。

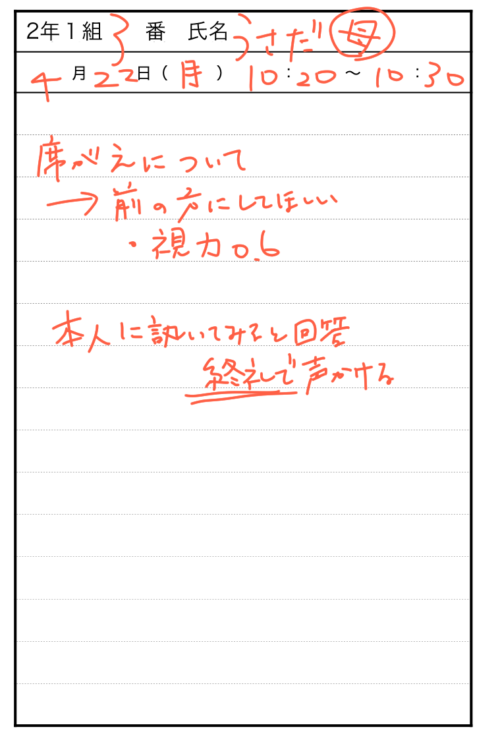

④トラブルや怒りは「心配」に変換して話す

悪口が書かれた手紙を回して…とか、クラスの子のノートを借りたまま返さなくて…といった人間関係のトラブルが起こる場合があります。

「お子さんがトラブルを起こしていますよ」と伝えたい時には、心配モードで話を進めましょう。

「お宅のお嬢さんがこんなこと(悪さ)をしてまして!家でも叱っておいてください!」

「これまでのご様子からは分からないような過激な言葉が書かれた手紙を回していたので、わたしびっくりしちゃいました!どうしたんだろうかと心配で…ご家庭で変わったご様子ありませんか?」

他にも宿題を出さない、忘れ物が多いなどの場合も共通ですが、怒りたい(叱りたい)・なんとかしてほしいような困った行動を伝えたい場合には「今のままだと心配」という表現を使いましょう。

借りたノートを返さないというトラブルが続いています。

本人はつい忘れてしまうんだとおっしゃるのですが、このまま過ごすと友人関係が心配です。ご家庭でのご様子はどんな感じですか?

中1ってほとんど小学生なので、

生徒同士で解決できたように見えても

うまくいっていないことも多々…。

大きなトラブルに発展する前に、

報告だけはしておいたほうがいいです

この際に、いきなり保護者に電話をするのではなく、先に本人と話をすることも重要です。

もしかしたらその困った行動には、隠れた理由や事情があるかもしれないからです。その上で家庭とも連携する・共有する、という順序を必ず守りましょう。

生徒本人に「事情も知らずに悪者にされた!」「悩んでいるのに味方になってくれないのか!」と思わせてしまうと、もうこの先、担任を頼ってくれなくなってしまいます。

それに、保護者と生徒がすでに悩みを共有している場合も考えられますから、頭ごなしに怒りや注意という形で伝えてしまうと「若造な担任からいきなり電話がかかってきたと思ったら、うちの子を悪く言うなんて!家で悩んでいる気も知らないで!」なんてことにもなり得ます。

子どもを叱られることで自分(保護者)自身や自分の子育て方法が責められている、と受け止めてしまう責任感が強すぎる保護者もいらっしゃるんですよね…

こんなふうにこじれてしまうと、なかなか良好な信頼関係を築くことができません;;

入学式の日に伝えることの記事でも書きましたが、「学校や教師は敵ではなく、ともに子どもを育てる仲間である」と保護者の方に思ってもらえるような会話にする必要があります。

このままじゃ心配!

もっと大きなトラブルになる前に

なんとか防いであげたい!

おうちの人も同じ気持ちですよね!

というテンションが大事です◎

⑤初めての電話を「謝罪」にしない

初めての会話でいきなり謝罪は、相手が保護者でなくとも、できるだけ避けたいことですよね…。

信頼関係ができていない若い担任との初めての会話が謝罪というのは、やはり悪印象です。

一度でも「この担任で大丈夫かしら」と思わせてしまうと、この先ちょっとしたことでも、必要以上に不安を感じさせてしまいます。

若い担任だと「子どもと歳が近い分、気持ちを分かってもらいやすそう」と好意的に受け止めてくれる保護者もいらっしゃいますが、中には「子どもも産んだことないくせに!」って思っちゃう保護者もいらっしゃるので…「この若造が!!」ってなっちゃうんですよね…

保護者の方は子どもの心を守ろうと

必死なのはわかるけど…

若いってだけで「ハズレ」だって

言われちゃったりします…

もちろん謝罪しなければならないような事態を起こさないことが一番ですが、先生も人間なので、どうしてもミスは生じ得ます。

必要であれば、誠実に謝らなければなりません。

でも、前述のような謝罪の電話より前に「ほめる」や「心配する」の電話をして少しでも信頼関係を築いておければ、保護者の不安感は多少軽減できます。

おわりに

今回は、保護者と電話でコミュニケーションをとりやすくするために使える5つのテクニックをご紹介しました。

- 日時や会話内容のメモを残しておく

- 初めての保健室利用や欠席の際に連絡する

- 「ほめるひとこと」を付け加える

- トラブルや怒りは「心配」に変換して話す

- 初めての電話を「謝罪」にしない

保護者の方と直接話せる機会は限られていますから、日々の電話を使わない手はありません。

しっかり有効活用して子どもの成長を支えていくことが重要です。

このようにして先生と保護者が気軽に会話できる・相談できる状況を生むことは、いわゆるいじめ対策の一つにもなり得ると考えています。

正直、電話の影響で残業は

ものすごーく増えるのですが…

1学期に頑張っておくことで

互いに人柄がわかりますし、

この後の保護者とのやりとりは

かなりスムーズになりました!

校風や生徒との相性もあると思いますが、わたしの経験が少しでもどなたかの参考になると嬉しいです。

コメント