こんにちは。

元美術教師のうさぎ先生です。

わたしが美術教師をしていた当時、よく使う迷いやすい漢字を付箋に書いてデスクに貼っていました。

たとえばこんな感じです。

- 測る…長さ・深さ・身長・血圧

- 量る…重さ・容積・体重

- 計る…時間・タイミング

そんな異字同訓の中でも「はいふする」は、配る状況によって「配布」のときと「配付」のときがあってなかなかややこしいんですよね。

先生という立場上、どういう根拠でその漢字を使っているのかを児童・生徒から質問された時に説明できるようにしておく必要があります。

「はいふ」は現役の先生方にとってもきっと迷いやすい漢字だと思うので、わたしなりに調べた使い分けの根拠を記事として残しておくことにしました。ぜひ最後までご覧くださいね。

配布と配付の意味の違い

結論から先に言うと、教師から生徒に配るという状況であれば基本的には「配付」を使います。

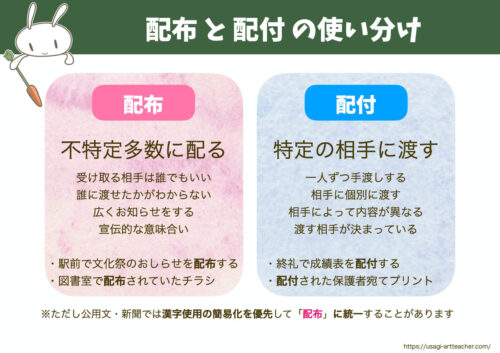

「配布」と「配付」の違いをまとめてみましたよ。

学校現場での活用例を挙げながら、それぞれの言葉の意味を詳しく解説していきますね。

生徒にプリントを「配付」する!

学校の先生から生徒に配るという状況であれば、基本的には「配付」を使います。

「配付」には一人ずつ渡す・相手に個別に渡す・手渡しをするといったニュアンスが含まれます。

- 朝礼でプリントを配付する

- いまから試験の問題用紙を配付します

- 先日配付した進路調査票を提出してください

- PTA費の返金入り封筒が配付された

記名済みのものや成績表のように一人ずつ内容が違うものの場合は、特に「配付」を使用したいですね。

交付の付と同じです。

「渡す相手が決まっている」

ときに配付を使うといいですね!

ご自由にどうぞは「配布」

学校でプリントを配る状況の中でも、たとえば職員室の前に「ご自由にお取りください」と絵画コンクールのおしらせを置いておく場合は「配布」が適しています。

「配布」には受け取る相手が誰なのかわからない・不特定多数に配る・広くお知らせするといったニュアンスが含まれます。

- 駅前で文化祭のおしらせを配布する

- 図書室で配布されていたチラシ

- 朝礼で「ワーク無料配布のおしらせ」が配付された

学校という空間を「ある程度の特定された集団」だと判断して、これらも「配付」にするという考え方もあります。

ただし、内容に宣伝的な意味合いがある場合や必ずしも受け取る必要がないという場合には、やはり「配布」が適しているという考えが一般的です。

こちらは布教の布と同じです。

「渡す相手が決まっていない」

「受け取る相手を特定できない」

ときには配布がいいですね!

「はいふぶつ」も使い分ける

「はいふ」といえば「はいふぶつ」ですよね。

「はいふぶつ」の場合も、朝礼などで先生から生徒に直接的に渡されるものは「配付物」が適しています。

最近だと「配付物PDF一覧」という項目がある学校HPもよく見かけますよ。

一方の「配布物」のほうは「学校宛に多くの団体から配布物が届く」といった感じで、やはり広告のニュアンスを含みます。オープンキャンパスの案内配布物などですね。

厳密に意味を使い分けるなら

「配布物を配付する」となりますね

公用文では配付も配布も「配布」に統一

漢字の意味の厳密さよりも漢字使用の簡易化を優先するという観点から、公用文や新聞ではなるべく「配布」に統一する動きがあるそうです。

「配布・配付→配布」の他には「状況・情況→状況」などがあります。

そういう観点でいえば迷ったときには「配布」にしておくと間違いありませんが、しっかりと漢字の意味を使い分けられるとより丁寧な印象になりますね。

教師という立場上どうしても漢字の使い方についてはご指摘を受けやすいですし、可能な限り使い分けたほうが無難かなと思いますが、一方で学校=公的な立場と解釈すれば漢字使用の簡易化を優先してもいいという捉え方もできます。

言葉は生き物と言いますしなかなか悩ましいですが、いざ尋ねられたときに理由・根拠を説明できるかどうかが大切だとわたしは考えていますよ。

某知恵袋への質問を見ると…

学校(教師)からのプリントに対する

漢字の使い方や言葉遣いへの

疑問や指摘がけっこうあります…

おわりに・まとめ

今回は学校現場における「はいふ」の使い分けについて、活用例を挙げて「配布」「配付」の違いを詳しくご紹介しました。

本記事のまとめを残しておきますね。

先生から生徒に配る場合、朝礼や部活動ミーティングなどで「渡す相手が決まっている」ときには「配付」が適しています。

ただし公用文や新聞では、漢字使用の簡易化を優先して「配布・配付→配布」に統一する場合もあることは知識として持っておきたいですね。

プリントや板書に使う漢字の使い分けに困っている先生にとって、この記事が少しでも参考になると嬉しいです。

コメント